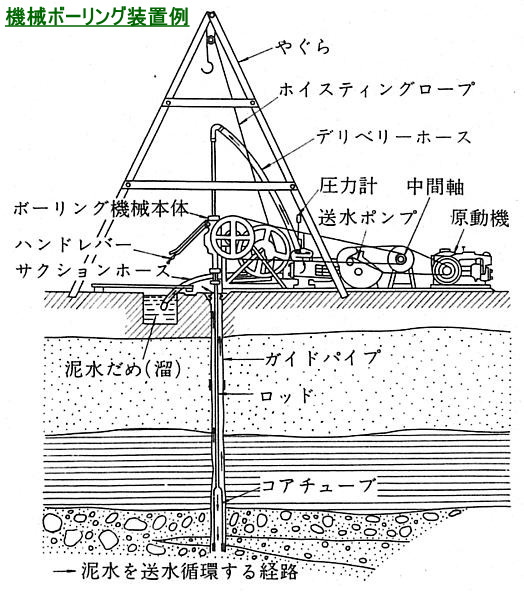

儃乕儕儞僌儅僔儞偵傛偭偰孈嶍偟偨岴傪棙梡偟偰丄1m偛偲偵抧斦偺峝偝傪應掕偡傞昗弨娧擖帋尡傪峴側偄傑偡丅

昗弨娧擖帋尡傛傝摼傜傟傞俶抣乮應掕僨乕僞乯偼丄抧斦偺埨掕惈偺巜昗偱偁傞峝擃丄掲傑傝嬶崌偺敾掕側偳偵梡偄傜傟傑偡丅傑偨丄儗僀儌儞僪僒儞僾儔乕偵擖傞搚傪栚帇偱妋擣偡傞偙偲偵傛傝抧昞柺壓偺抧斦傪柧傜偐偵偟傑偡丅乮抧昞柺壓偺搚偼昗杮價儞偵惍棟偟傑偡乯

徻嵶側挷嵏傪梫偡傞応崌偵偼丄晄潣棎帋椏傪僔儞僂僅乕儖僒儞僾儔乕側偳傪梡偄偰嵦庢偟丄搚幙帋尡側偳偵婎偯偄偨夝愅傪峴偆偙偲偵傛傝徻嵶側抧斦忬懺偺攃埇偑壜擻偲側傝傑偡丅

仭挷嵏偺斖埻

丂 挷嵏壜擻怺搙偼丄50m埲忋偱偡丅

仭抧拞偺楢懕惈偺妋擣仜

丂 抧斦偺巟帩椡仜乮徻嵶挷嵏仢乯

仭夝愅曽朄 |

|

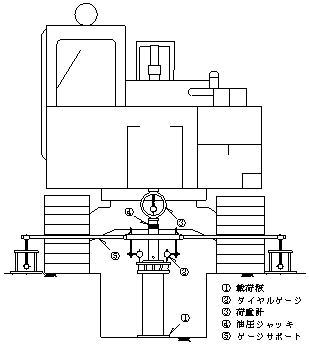

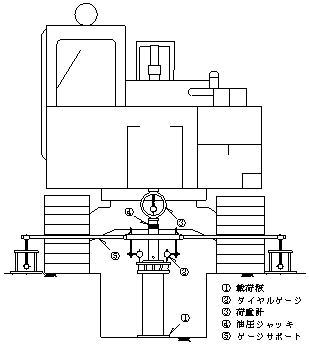

寁夋偝傟傞峔憿暔婎慴掙柺偵捈愙壸廳傪壛偊偰丄捑壓検傪捈愙應掕偡傞帋尡偱偡丅

堦斒偵偼丄寁夋偝傟傞壸廳搙偺3攞埲忋偺壸廳傪抧斦偵嵹壸乮搚偺忋偵嵹偣偰乯偟偰捑壓検傪應掕偡傞丅

懄偪丄寁夋壸廳30kN/m2乷3tf/m2乸偱偁傞応崌丄幚嵺偵丄90kN/m2乷9tf/m2乸埲忋傪嵹壸偟偰捑壓検傪應掕偟傑偡丅

暯斅嵹壸帋尡偼丄堦斒偵婎慴掙柺偱峴偆偨傔丄抧昞柺偺抧斦忣曬偟偐摼傜傟傑偣傫丅

偟偨偑偭偰丄婡夿儃乕儕儞僌丄僆乕偑乕儃乕儕儞僌側偳偵傛傞栚帇偵傛傞抧憌偺攃埇傪暪梡偟偰傛傝徻嵶側抧斦忣曬偺採嫙偑壜擻偲側傝傑偡丅

仭挷嵏偺斖埻

丂 挷嵏怺搙偼抧昞柺乮堦斒偵偼1m埲撪偑懡偄乯偱偡丅

仭抧斦偺楢懕惈偺妋擣亊

丂 抧斦偺巟帩椡仢

仭夝愅曽朄 |

|

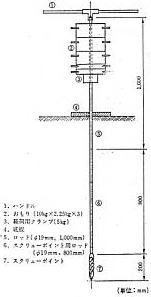

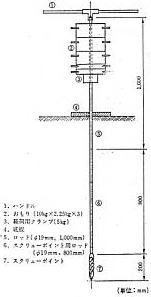

嶲峫憰抲恾偵帵偟偨僗僋儕儏乕億僀儞僩乮塃恾嘑乯傪抧斦偵娧擖偝偣丄娧擖偵梫偡傞壸廳乮塃恾嘇乯偲夞揮悢偐傜抧斦偺娧擖掞峈抣傪應掕偡傞帋尡偱偡丅

婡夿儃乕儕儞僌偲摨條偵丄抧昞柺壓偺抧斦傪挷傋傞偙偲偑壜擻偱偡偑丄婡夿儃乕儕儞僌偲堎側傞偺偼丄亀搚傪栚帇偱妋擣偱偒側偄亁偨傔丄帋尡幰偺姶妎丒帋尡僨乕僞偺楢懕惈偵傛傝敾抐偝傟傑偡丅

抧拞偺楢懕惈偺敾抐偼j婡夿儃乕儕儞僌偵楎傝傑偡丅

儘僢僪乮塃恾嘍乯傪宲偓懌偟偰楢懕揑偵娧擖偟側偑傜抧斦偺峝擃偼攃埇偱偒傑偡偑丄釯丒僈儔偵僗僋儕儏乕億僀儞僩偑摉偨傝娧擖崲擄偲側傞応崌偑偁傝傑偡丅

仭挷嵏偺斖埻

丂 挷嵏怺搙偼丄堦斒偵10m埲撪偱偡丅

仭抧拞偺楢懕惈偺妋擣仜

丂 抧斦偺巟帩椡仮

仭夝愅曽朄

|

|

|